ガムシの仲間

↑

成虫は主に植物食であるが、肉食も好む。

煮干しなどを池に浮かべておくと、群がっていることが多い。

ミユキシジミガムシ Laccobius inopinus

止水性のシジミガムシ。本州〜九州、屋久島に生息している。水田や湿地で見られる。夜間に観察すると見つけやすい。

コモンシジミガムシ Laccobius oscillans

流水性のシジミガムシ。河川上中流部の水際で見かけることが多い。水際の砂を水と混ぜ合わせると浮いてくる。

マルガムシ Hydrocassis lacustris

河川の上流に生息する流水性のガムシ。本州から九州に生息している。昼間は植物の根際や、落ち葉の下などに潜んでいるが、夜になると活発に活動する。

夜は水の中だけでなく、水の上にも上がる。→

キベリヒラタガムシ Enochrus japonicus

本州〜九州に生息している。薄暗い場所にある落ち葉が溜まった水たまりでよく見かけるが、水田の明渠で採集したこともある。浅い場所に多い。

←

排泄中。ガムシの仲間の糞は固形物である。

キイロヒラタガムシ Enochrus simulans

本州〜九州に生息しており、水田や池で見られる。繁殖は水田と池両方で行われ、灯火にも飛来する。

↑

水田で産卵する本種。卵を繭で丁寧につつむ。

↑

本種の終齢幼虫。6〜8月頃の水田でよく見られる。

↑

本種の幼虫は逆さになって水面を歩く。

スジヒラタガムシ Helochares nipponicus

本州〜九州に生息しており、池で見られる。繁殖も池で確認している。産卵を行った後は、卵が入った卵のうをお腹に抱えこむ(左写真)。

ガムシ Hydrophilus acuminatus

北海道〜九州に生息しており、池や田んぼで見られる。繁殖は田んぼで行われることが多く、呼吸管のついた卵のうを水に浮かべ、その中にたくさんの卵を産卵する。幼虫は左右の顎が非対称になっており、巻貝を食べるのに適している。 灯火に飛来する。

↑

田んぼで見つけた終齢幼虫。

コガムシ Hydrochara affinis

北海道〜九州に生息しており、池や田んぼで見られる。田んぼと池の両方で繁殖を確認している。普通種らしいが、本種が見られる田んぼは少ないように感じている。灯火に飛来する。

ヒメガムシ Stemolophus rufipes

本州〜九州に生息しており、池や田んぼで見られる。田んぼと池の両方で繁殖し、個体数も多い。 灯火に飛来する。

↑

一般的に成虫は植物食とされてあるが、肉食も行う。水田でミミズの死体を捕食している本種

↑

産卵を行う本種。糸を出して丁寧に卵のうを作っていく。

↑

水田でふ化し、卵のうを破って出て来る幼虫。夕方の17:39分撮影。

↑

フタバカゲロウ幼虫を捕食している幼虫。1匹が捕まえて食べている所へもう1匹がやってきた。最終的に2匹とも半分づつ食べ、最後の残りを1匹が持って行った。

タマガムシ Amphiops mater

本州〜南西諸島に生息。池や田んぼで見られる。何故かなかなか巡りあえないが、田んぼの明渠で数百の個体が発生したのを確認したことがある。

いつか真面目に写真撮ります。

本州〜九州に生息しており、池や田んぼで見られる。幼虫は池で確認済み。

↑

成虫。名前の通り玉のような形。

↑

幼虫。大アゴの形と体のフォルムが特徴的。

↑

幼虫は逆さになって水面を歩ける。

ヤマトゴマフガムシ Berosus japonicus

本州〜九州に生息しており、池や田んぼで見られる。繁殖は田んぼで行う。灯火にもよく飛来する。

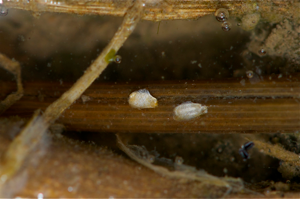

↑

本種のものと思われる卵塊。中には2つずつの卵が入っている。

↑

アカムシを捕食したBerosus属の幼虫。本種の幼虫かゴマフガムシのどちらかの幼虫。

ゴマフガムシ Berosus punctipennis

北海道〜九州に生息しており、池や田んぼで見られる。繁殖は田んぼで行い、灯火にもよく飛来する。

小さい個体はヤマトゴマフガムシとよく似ているが、前翅間室の点刻列数で区別することができる。

マメガムシ Regimbartia attenuata